Elogio del adoctrinamiento

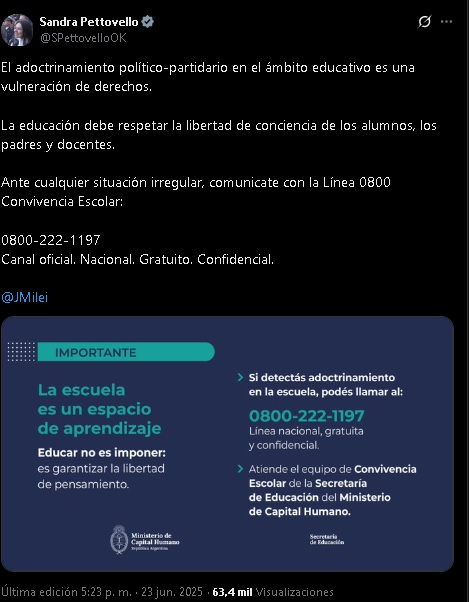

Decir “adoctrinamiento” es, hoy, una acusación. La palabra funciona como un dispositivo de sospecha: se acusa a la escuela de manipular, a los docentes de inculcar ideologías, a los programas de enseñanza de ser instrumentos de dominación. Se intentó prohibir por decreto que los educadores formulen cuestiones disputadas; se habilitan 0-800 para consumar la delación. La sola mención basta para producir alarma, para clausurar cualquier intento de transmisión de saberes que incomoden. La acusación de “adoctrinamiento” actúa como un operador discursivo que marca fronteras entre lo legítimo y lo ilegítimo en el campo educativo. El término es usado por las derechas, acá y en el mundo, como un feroz instrumento de acallar. Pero conviene detenerse: ¿qué se enuncia cuando se acusa a alguien de adoctrinar? ¿Por qué esa palabra aparece en el debate público y quiénes son sus principales usuarios?

Donde aparece un significante estigmatizador vale la pena preguntarse qué relaciones de poder organiza, qué discursos pretende deslegitimar y qué otros valida en su lugar. No es casual que sean los sectores de discurso ultraliberal quienes más denuncian “adoctrinamiento”: al hacerlo buscan invisibilizar que todo acto educativo supone siempre una selección, un recorte, una jerarquización de saberes.

El giro reciente consiste en presentar como ilegal e inapropiado aquello que antes era naturalizado. Invisibilizar que educar es también orientar, seleccionar, excluir, jerarquizar. Convertido en consigna, “adoctrinamiento” se enuncia como denuncia antes que como concepto pedagógico. Más que rechazar la etiqueta, es útil recuperarla y dignificarla. La escuela no es un espacio neutro. No lo ha sido nunca. Desde sus orígenes produjo ciudadanos alineados con el proyecto de nación. En nuestro país, el liberalismo vencedor consolidó la idea de que imponer su lectura de los hechos —desde la eliminación de toda lengua originaria en la enseñanza hasta la oficialización de su versión de la historia— constituía una forma “neutral” de conocimiento escolar, naturalizando así su dominio sobre lo que podía ser dicho y enseñado en la escuela. Nadie se alarmaba entonces.

Desde ese momento, basta que aparezca una narración alternativa para que se agite la proclama de “adoctrinamiento”. De allí que Zamba haya sido imputado de adoctrinar (y en un sentido estricto lo hacía), mientras nunca es señalado quien transmite versiones amigables a los intereses de los sectores dominantes. Los libertarios lo entienden muy bien cuando afirman: “nosotros no adoctrinamos porque decimos la verdad”, reconociendo implícitamente que toda transmisión es un ejercicio de adoctrinamiento. Lo paradójico es que, mientras ellos despliegan esta operación con cinismo calculado, nosotros seguimos atrapados en la emboscada de si se trata de adoctrinamiento o no (cuando evidentemente lo es), en lugar de discutir qué versión de la historia se transmite, qué memorias se preservan y qué silencios se refuerzan.

No existe educación “neutra”. Toda educación es una forma de gobierno de las almas. El acto mismo de educar implica intentar producir una forma de sujeto. Menos aún hay enseñanza neutral: transmitir conocimientos, valores, modos de decir y de pensar es siempre inscribir a los cuerpos en una trama. Enseñar es organizar conductas y sentimientos, delimitar lo que se puede decir y lo que se puede pensar. Marcar los límites de lo concebible y lo inconcebible.

Toda transmisión de saber —desde el alfabeto hasta la creación del universo, pasando por la temperatura del planeta— conlleva una decisión previa no exenta de disputas: qué se enseña y qué se omite. Baste recordar que la última dictadura argentina prescribió incluso la secuencia del alfabeto: dispuso que en primer grado se enseñara únicamente la primera mitad, relegando la segunda para el año siguiente. Se trataba de una técnica minuciosa de regulación de los saberes y a través del mismo movimiento, un gesto de gobierno de los tiempos de la infancia.

Desplacemos la discusión del terreno moral al ámbito político. El problema no es si existe o no el adoctrinamiento, porque todo acto educativo lo supone. El adoctrinamiento es el núcleo mismo de la pedagogía. El acto de “adoctrinar” en su sentido profundo no es manipular, sino transmitir los consensos sociales conquistados. Todo régimen de verdad es el resultado de luchas, exclusiones, jerarquías. Lo que se persigue no es el adoctrinamiento en sí, sino que otros relatos compitan. El problema es qué doctrina se pretende sostener, en nombre de qué valores y a favor de quién.

La retórica del adoctrinamiento, como la denomina Gabriela Diker (2025), no ataca a un individuo que presuntamente impone sus ideas, sino al consenso social que una comunidad ha construido históricamente para sostener su vida en común. No es la forma lo que se cuestiona —si se debate lo suficiente, si se muestran todas las versiones— sino el derecho mismo de la sociedad a transmitir acuerdos que considera básicos. No volvemos cada día a discutir la forma del planeta o el estatuto legal y social de las mujeres y los niños. Esas batallas ya fueron libradas y ganadas y enfrascarse nuevamente en discutir si la Tierra es redonda o plana; si las mujeres son iguales o inferiores a los hombres, si los niñxs son sujetos de derechos o propiedad de sus padres es un repliegue o una claudicación.

Lo que se codifica como “neutralidad” no es más que la imposición de una doctrina invisibilizada bajo la ilusión de naturalización. Quienes agitan el fantasma de la “neutralidad” reclaman en realidad la exclusión de ciertos contenidos y la inclusión de otros, aunque no tengan validez científica ni ética. En EEUU, por ejemplo, la enseñanza del creacionismo sigue siendo un tema controvertido y sujeto a litigios. En muchos Estados existen leyes que permiten su enseñanza y algunos educadores lo presentan como una alternativa científicamente válida.

Ciertos enunciados han sido cristalizados como núcleos de verdad innegociable y el amague mismo de que todo es discutible es ya una operación política destinada a desestabilizar lo conquistado —la igualdad de derechos y la memoria de los 30.000 entre los principales—. Otros permanecen en el campo de las controversias, donde se dirime qué puede ser dicho, reconocido y legitimado en el espacio público. La transmisión no clausura la crítica: al fijar un suelo común la posibilita, habilita el debate. Lo contrario del adoctrinamiento no es la libertad, sino la imposibilidad de transmitir, es decir de legar. Elogiar el adoctrinamiento es, en este sentido, elogiar la posibilidad de resistir a esa fantasía pueril de neutralidad y afirmar que la escuela es un campo de luchas porque toda enseñanza fabrica sujetos y en esa fabricación se juega nada menos que la posibilidad de crear otros mundos. Lo que la educación hace es consolidar esas verdades colectivas, para que podamos avanzar hacia nuevas discusiones. Nos permite compartir un suelo común sobre el cual polemizar. Porque sin ese suelo no hay discusión, solo relativismo infinito, pura dispersión. Volver siempre al punto de partida. Loop eterno. Los discursos ultraliberales bajo la apariencia de defender la libertad, buscan desmontar los consensos sociales construidos en torno a la igualdad, los derechos, la memoria colectiva. El adoctrinamiento, entendido como la transmisión de asertos colectivamente conquistados, es una condición de posibilidad de la democracia. Si toda enseñanza organiza el campo de lo decible y lo pensable, el verdadero problema no es adoctrinar, sino ocultar que se adoctrina.

Frente al uso punitivo del término, conviene ensayar un elogio. Elogio del adoctrinamiento como práctica de continuidad, como afirmación de un acto político-pedagógico que garantiza que ciertas conquistas no retrocedan, que ciertas verdades no vuelvan a ponerse en duda cada mañana. Elogio de esa transmisión que, al consolidar un núcleo compartido, abre la posibilidad de discutir lo nuevo. Elogio de la transparencia que implica hacer visible que educar es siempre gobernar y que lo único verdaderamente peligroso para la democracia es la imposición de un dogma que pretende engañosamente que no debe haber ninguno.

—

Marcela Pérez Blanco es doctora en Educación, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA).